吉林一起拍卖纠纷引发同案不同判审限超期与刑民交叉的多重拷问

本站讯 “同样的虚假拍卖事实、同样的被告主体,‘牛丽蒙案’按刑事案件移送,我们的案子却判民事担责,这难道不是‘同案不同判’?”吉林中合拍卖有限责任公司(下称“中合拍卖”)总经理段爱国的质问,直指这起跨越十余年的拍卖合同纠纷核心。从2013年的虚假竞买协议签订,到2025年吉林市中级法院二审维持原判,案件历经刑事侦查、一审、二审、再审多重程序,却在“同案同判”、“程序正义”、“刑民交叉界定”三大关键问题上暴露出重重争议,成为拷问司法公正与裁判统一性的典型样本。

十年纠纷:虚假拍卖引发刑民程序“拉锯战”

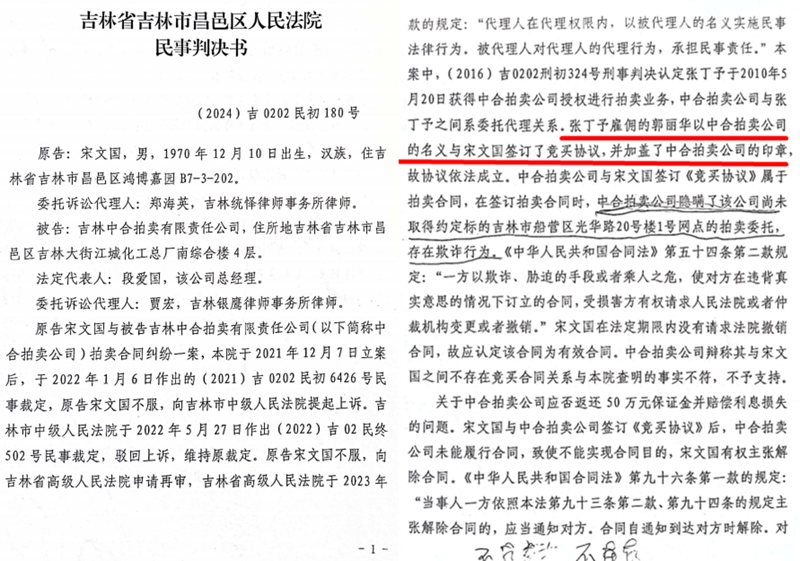

这起纠纷的起点,是一份涉嫌虚构的拍卖协议。据吉林市昌邑区法院(2024)0202民初180号民事判决书记载:2013年10月30日,宋文国与自称中合拍卖会计的郭丽华签订《竞买协议》,约定拍卖吉林市船营区一处网点,宋文国预交50万元保证金,同日,宋将50万元转入郭丽华的个人账户。因此,中合拍卖始终坚称,这份协议是张丁予、郭丽华冒用公司名义签订的虚假合同,款项也是流入二人的个人账户,本质是刑事诈骗行为,与公司无关。

案件的审理进程充满曲折:2021年,因关键嫌疑人郭丽华死亡,公安机关撤销相关刑事案件;2023年,吉林省高院指令吉林市昌邑区法院启动再审;2025年,吉林市中院作出二审判决,维持一审结果,判令中合拍卖返还宋文国50万元保证金及利息。

“钱没进公司账户,合同是他人伪造,我们全程不知情,却要承担还款责任?”段爱国表示,中合拍卖自始至终不存在任何过错,案件的核心矛盾本应是张丁予的诈骗行为,但司法程序的推进却让无辜企业沦为责任承担者。

四大核心争议:司法公正的多重“疑点”

争议一:同案不同判,裁判标准为何“双重”?

中合拍卖提出的首要质疑,直指“同案不同判”这一司法公正的核心底线。该公司指出,本案与吉林市同一个法院此前审理的“牛丽蒙案”事实高度一致:均为张丁予虚构拍卖项目,利用中合拍卖的空白合同与原告签订协议,被告均为中合拍卖。

但两案的处理结果却截然不同:“牛丽蒙案”被法院认定涉嫌刑事犯罪;而本案历经多次审理,最终却仅以民事案件定性,判决中合拍卖承担民事赔偿责任。“同样的事实、同样的法律关系、同样的被告,仅仅因为原告不同,就出现两种完全相反的裁判路径,司法的统一性何在?”中合拍卖代理律师魏文涛直言,这种裁判差异违背了“法律面前人人平等”的基本原则,也损害了司法公信力。

法律界人士指出,“同案同判”是司法公正的直观体现,我国早已建立类案检索制度,要求法官审理案件时参考同类生效裁判。本案中两案的核心事实与法律关系高度重合,却出现程序性分流的根本差异,背后反映的裁判标准不统一问题,值得深思。

争议二:证人证言“被无视”,程序正义如何保障?

案件审理过程中,中合拍卖曾申请关键证人出庭作证,拟证明宋文国与诈骗嫌疑人张丁予长期相识,且知晓张丁予的银行工作人员身份,并非中合拍卖的授权代理人,因此宋文国不符合“表见代理”中“善意无过失”的构成要件。

但令人费解的是,无论是一审法院还是二审法院,均未在判决书中对该证人证言的合法性、关联性、真实性作出任何论述,也未解释为何未采纳该证据。“证人证言是还原案件事实的关键,法院对其视而不见,相当于剥夺了我们的举证权和辩论权,这是典型的程序瑕疵。”段爱国质疑,缺乏对关键证据的全面审查,如何能保证事实认定的准确性?

程序正义是实体公正的前提,我国民事诉讼法明确规定,人民法院应当按照法定程序,全面、客观地审查核实证据。司法实践中,对当事人提交的证据无论是否采纳,均需在判决书中说明理由,这既是对当事人诉讼权利的尊重,也是司法公开透明的基本要求。

争议三:审限超期近一倍,“内部请示”能否成为借口?

除了事实认定与证据采信,本案的审理期限也存在明显违规。根据《民事诉讼法》规定,普通民事案件的一审审限为6个月,有特殊情况需延长的,经批准最多可延长3个月,即最长审限不超过9个月。

但昌邑区法院审理本案时,审限长达一年多。中合拍卖就此询问时,被法院告知“案件需向中级法院请示,因中院人员变动导致审理暂缓”。期间,中合拍卖曾向中央巡视组举报昌邑法院违法办案,后续却被法院告知“按中院意见判决”。

“‘内部请示’不能成为突破法定审限的借口,更不能替代独立审理。”有法律学者某教授指出,人民法院依法独立行使审判权是宪法规定的原则,若案件审理依赖上级法院的“指示”,而非基于证据和法律作出裁判,司法的独立性与公正性将无从谈起。审限管理是司法效率的重要保障,超期审理不仅侵害当事人的诉讼权利,更会削弱司法权威。

争议四:刑民关系错位,犯罪行为为何由民事主体担责?

中合拍卖始终强调,本案的本质是刑事诈骗案件,而非民事合同纠纷。尽管嫌疑人郭丽华已死亡,公安机关撤销了刑事立案,但张丁予的诈骗犯罪事实客观存在,且50万元保证金直接流入张丁予、郭丽华的个人账户,中合拍卖未从中获取任何利益,也无任何过错。

“根据‘罪责自负’的刑法原则,诈骗行为的法律后果应由行为人承担,而非无过错的第三方企业。”中合拍卖法律顾问表示,即便刑事程序因嫌疑人死亡终结,被害人的损失也应通过追赃挽损程序解决,而非通过民事判决将责任转嫁给无辜企业。

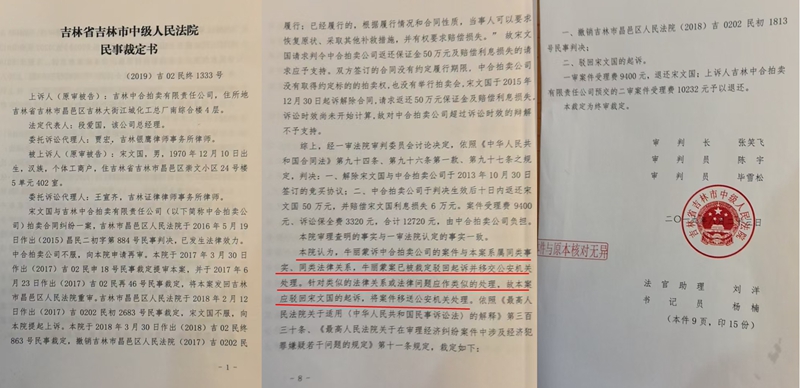

更令人感到不可思议的是,早在2019年,吉林市中级法院作出的(2019)吉民终1333号民事裁定书,依据同案同判的原则,驳回了宋文国的起诉,将此案移送公安机关,至今这一裁定仍然是生效裁定,而同一个法院却就痛一个案件作出了截然不同的判决,实在是令人匪夷所思。

刑民交叉案件的审理,核心在于区分“同一法律事实”与“同一法律关系”。如果案件的核心事实是犯罪行为,即便刑事程序无法推进,也不应随意转为民事案件让无过错方担责。本案中,法院认定“民事代理关系成立”的判决,是否忽视了背后的刑事犯罪本质,成为争议的又一焦点。

司法回应缺位与社会反思:公正不应留有“模糊地带”

面对中合拍卖提出的四大核心质疑,吉林市中院的二审判决(案号【2025】吉02民终1514号)仅强调“本案刑事程序已终结,民事代理关系成立”,却未对“同案不同判”、“审限超期”、“证人证言未采纳”等关键争议作出任何回应。这种“选择性回应”的判决方式,进一步加剧了当事人对司法公正的疑虑。

本案引发的深层讨论,早已超出个案本身:类案检索制度如何落到实处,避免“同案不同判”的隐性双标?审限管理如何强化刚性约束,杜绝“内部请示”异化为程序违法的挡箭牌?刑民交叉案件的界定标准如何细化,防止责任主体错位?

中国政法大学一位教授指出,司法公正不仅需要实体上的公平,更需要程序上的公开透明。个案的争议并不可怕,可怕的是争议背后的制度执行缺位。唯有严格落实类案检索、证据审查、审限管理等制度,让每一份判决都经得起法律、历史和社会的检验,才能真正守住司法公正的底线。

目前,中合拍卖表示将通过申诉、申请检察监督等合法途径继续维权。“我们坚持维权,不仅是为了企业自身的清白,更是希望推动司法程序的规范化,让‘同案同判’‘程序正义’不再是口号。”段爱国说。

这起案件的后续进展,不仅关乎当事双方能否得到公正的判决,更关乎司法公信力的构建。人们期待,相关司法机关能正视案件中的多重争议,以严谨的事实认定、规范的程序操作、统一的裁判标准,给出一份经得起检验的答案。媒体将持续关注案件进展。(记者 峻岭 肖扬)

原文来自搜狐:https://www.sohu.com/a/950893374_122170188

编辑:李辉

-

凡本网注明“XXX(非独立调查网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。

特别关注

关于瓦房店市法院法官高兴利枉法裁判的实名控

关于瓦房店市法院法官高兴利枉法裁判的实名控告尊敬的中央政法委、监察委、最高人民检察院,辽宁省政法委、监察委...

2024-10-27 21:48

内蒙古鄂尔多斯:警方认定王建平诈骗证据确凿

本站讯 自2024 年5月下旬以来,内蒙古鄂尔多斯市人王建平成了网上的热门人物,多篇热点新闻都指向了他,使他成为...

2024-07-07 16:00

重庆涪陵社区书记鞠廷龙垫资千万为民修路反被

本站讯 日前,重庆市涪陵区珍溪镇中峰社区居民及原书记鞠廷龙向媒体投诉:受珍溪镇委托,镇领导要求中峰社区书记...

2024-05-18 18:14

妙龄女投资安达买牧场,黑龙江省高级法院判决

本站讯 高晓丹是吉林省延吉市人,今年虽然只有40多岁,却曾经有过一些辉煌的经历,自从到黑龙江省安达市投资购买...

2024-04-17 13:42

黑龙江绥棱:农民上访索要土地赔偿遭刑拘至今

本站讯 日前,媒体收到黑龙江省绥棱县农民田智发的实名举报信,反映他和父亲因为上访索要土地补偿遭到刑拘一事。...

2024-03-02 21:49

辽宁铁岭:非法采矿竟然导致祖坟消失警方不管

本站讯 2023年11月,多家网络媒体曾经以《辽宁铁岭一矿山非法采矿导致祖坟消失,派出所不管》为题,曝光了发生在...

2024-02-27 17:23

细思极恐!公主岭市妇幼保健医院子宫切除后居

本站讯 今年5月12日,家住吉林省公主岭市福馨家园小区的市民王丽元(女)小腹疼痛,她在公主岭市妇幼保健医院诊断为...

2023-09-27 18:56

吉林四平市殡仪馆垃圾遍布角落

本站讯 早在2017年,吉林省四平市民政局就在全市印发了四民发(2017)43号文件,这份43号文件为四平市各社区持续巩...

2023-09-13 10:58

吉林农安:曾经美好的久盛农庄一夜被毁谁之责

本站讯 在吉林省农安县太平岭村,曾经有一个令人十分想往的地方——久盛农庄,那里集田园风光、湿地风貌、绿色农...

2023-07-04 21:13

吉林公主岭:张淑丽涉嫌多宗违法犯罪居然安然

本站讯 文革期间,国内曾经广泛流传一句口号:人有多大胆,地有多大产!如今在吉林省长春市下辖的公主岭市,也出了...

2023-06-05 17:24

法治推荐

北京平谷区法院被指炮制虚假督查组,包庇主任

北京平谷区法院被指炮制虚假督查组,包庇政治部主任许友刚法官万里红——荣誉与现实的断裂:平谷区法院模范生面具...

2025-12-09 10:55

政策明确无错却遭定罪? 广东蕉岭一退休干部

本站讯 广东省人力资源和社会保障厅的官方复函及梅州市相关政策文件已明确,据此,刘生福认为,蕉岭县农村劳动力...

2025-11-22 21:24

两起“孪生”拍卖纠纷案判决迥异 吉林市两法

本站讯 同样的虚假拍卖事实、同样的被告主体、同样的法律关系,却在吉林市同一法院的审理下,走出了两条截然不同...

2025-11-19 20:12

长春“办公楼变公寓楼”案:原审被指枉法已发

本站讯 从办公楼图纸签订的固定总价合同,到实际按公寓楼图纸施工却拿不到工程款;从一审法院拒绝对工程量进行司法...

2025-11-18 19:17

吉林一起拍卖纠纷引发同案不同判审限超期与刑

本站讯 同样的虚假拍卖事实、同样的被告主体,‘牛丽蒙案’按刑事案件移送,我们的案子却判民事担责,...

2025-11-04 21:31

浙江奉化法官单宏洁被指罔顾巨额诈骗事实枉法

本站讯 2025年9月,72岁的浙江宁波市民王吉义再次向中央巡视组递交了一份沉甸甸的投诉材料,直指浙江省宁波市奉化...

2025-10-24 07:15

吉林榆树一砂石公司被举报长期越界盗采 当地

本站讯 2025年10月初,多家网络媒体以《德惠一男子实名举报榆树砂石公司长期越界盗采 恳请异地严查并追责》为题...

2025-10-15 15:32

最高法发布涉企典型案例,吉林德卡公司期盼严

本站讯 2025年8月12日,最高人民法院发布实施了《规范涉企行政强制 优化法治化营商环境 最高法发布涉企行政强制...

2025-08-18 11:38

长春拆迁补偿案十八年争议:再审申请撕开司法

本站讯 在法治社会的进程中,征地拆迁补偿本应遵循公平、公正、合法的原则,保障各方权益。然而,吉林省长春市民...

2025-08-14 09:49

吉林德卡公司实名举报松原法官于福桐枉法裁判

本站讯 在国家三令五申保护民营企业、优化营商环境的背景下,吉林省德卡房地产开发有限公司(下称"德卡公司")的遭...

2025-08-10 22:16